У всякого уважающего себя города есть легенда о происхождении его названия. А у Добрянки такая легенда не одна, а несколько и каждая по-своему интересна и могла бы быть на самом деле.

"Давно это было, когда еще по Каме плавали разбойники. Вот надо было им к берегу пристать, животы награбленные поделить, попить поесть, повеселиться. Видят заводь, завернули в нее - тихо, привольно, горы, а с гор Кама - как на руке поднесена. Поглянулось место атаману, и он велел тут построить дом, а в доме жить посадил девку Марянку, чтобы ей тут жить, пиво варить, хлеб и варева всякие стряпать, а их разбойников, принимать и угощать. Вот дом этот стал называться дом Марянки, после этого и речку стали называть Дом-марянкою, а после и Домрянкою".

Трудно сказать, сохранилась бы эта легенда до наших дней или нет, если бы ее во второй половине прошлого века не записал управляющий Добрянским заводом П.И. Сюзев. Он стал первым исследователем загадочного названия нашего города в XVII – XVIII в.в.

Говорят, что на месте Добрянки

«Эта легенда ничего не говорит о разбойниках, а повествует только о девушке необычайной доброты и красоты, которая жила в маленьком домике на берегу реки. Заезжал к ней вольный люд и старатели, беглые находили здесь приют, бездомные – кров, голодные – обед, а несчастные поддержку и совет! И появился хутор, который назвали Доммарянкою».

Доказать или опровергнуть эту легенду невозможно, так как дошедшие до нас документы того времени учитывали все, что угодно, но только не женщин и потому о Марянке в них не сказано ни слова. Вот строки из писцовой книги по Велико-Пермской вотчине за 1623 год, в которой говорится, что в деревне Домморянке численность «одиннадцать крестьянских дворов, а в них 22 человека мужского пола».

История земли Добрянской началась в первой четверти XVII века, когда в 1623 -24 г.г. в далеких прикамских вотчинах «именитых людей» Строгановых, что обосновались здесь еще в XVI столетии, писцом М.Ф. Кайсаровым была проведена одна из первых переписей населения. Тогда-то, «среди древес великих и многоветвенных» на устье небольшой лесной речушки при впадении ее в Каму и была впервые отмечена «Деревня Домрянка». По традиции, в те времена, в переписях указывались лишь мужчины, но бывали и исключения. Один из Добрянских дворов принадлежал, к примеру, «нищей Федорке Никитинской», в остальных же хозяевами были мужчины. Все они занимались крестьянским трудом: пахали землю и пасли скот. Работы хватало на всех.

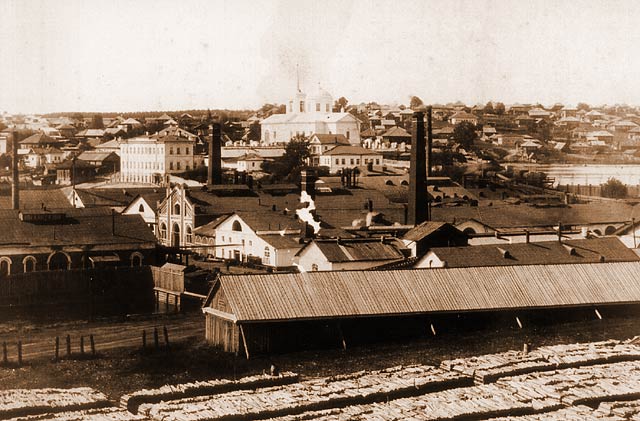

В середине XVIII века в Добрянке беспрерывно стучали плотницкие топоры, на берега лесной речушки прибывали все новые строители. Только за пять лет, с 1744 – го по 1749 год, население бывшей деревни увеличилось на 100 душ мужского пола и достигло 212 человек. Их трудами и на средства барона С.Г. Строганова на речке Добрянке был построен медеплавильный завод.

Производство и торговля – две стороны одной медали. Ярмарки и еженедельные торжки, проходившие в дореволюционной Добрянке, притягивали покупателей и продавцов из всех близлежащих волостей и уездов. Особенно славился Добрянский базар своей хлебной торговлей. Главными продавцами ржаной, пшеничной, ячневой муки и овса были крестьяне наиболее плодородных закамских волостей: Сенькинской, Усть-Гаревской, Слудской и других. Зимой бывали дни, когда в Добрянку одновременно прибывало до 200 возов с мясом. Был богатый выбор масла, слал, шерсти и кож.

Заря просвещения над Добрянским краем стала подниматься в 30-х годах XIX века. Именно тогда в Добрянке сели за парты при заводской конторе первые десять учеников. А школьная эра началась в 1835 году, когда на средства графини С.В. Строгановой в поселке была открыта первая двухклассная школа, которая получила название Софийской. При школе открылась небольшая учебная библиотека, а первыми учителями стали крепостные выпускники Ильинского приходского училища И. Сюзев и И. Пахнин. Уже после первого года работы инспекторская проверка засвидетельствовала, что уровень преподавания высок и «успехи во всех предметах весьма хороши». Как следствие, трое самых «достойных по способностям» учеников отправились в далекое путешествие в Петербург, в горнозаводскую школу, а четверо их однокашников уехали в Ильинское училище для обучения фельдшерскому делу.

Добрянская земля во все времена была богата на талантливых людей: певцов, музыкантов, поэтов, художников и актеров.

«Блестящий ум, самый крупный гигиенист России, образец настоящего научного работника, человек большой души и сердца» - все эти слова относятся к уроженцу Добрянки, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР Григорию Витальевичу Хлопину (1863 - 1929). Его отец служил в Рождество-Богородицкой церкви, преподавал в местном «девическом училище».

Поразительно, но все четыре сына бывшего добрянского крепостного сделались видными учеными, профессорами различных вузов. Старший, Сергей, стал автором первого в России учебника по металлографии. Второй, Борис, специалистом в экономике, статистике и народном образовании. Третий, Валентин, нашел свое призвание в области радиотехники (его имя носит одна из улиц Санкт-Петербурга и НИИ токов высокой частоты). А младший сын, Виктор, занимался исследованиями в области электросварки и впервые применил ее в кораблестроении.

Над рекой

На полянке лесной

Проживала селянка – Марянка,

Одаряя людей добротой…

Лев Сорокин.

Через 20 с лишним лет, в 1647 году, на берегах Камы появился воевода П.К. Елизаров, который «по поручению Государеву» организовал новую перепись населения. Из нее следовало, что первые добрянцы времени даром не теряли и за два десятилетия в Добрянке появилось еще 8 новых крестьянских усадеб, а мужское население возросло до 57 человек.

А вот потом что-то случилось с этой уже «видной» деревней. По крайней мере несколько десятилетий она почти не росла, и в 1678 году в ней были отмечены все те же 19 крестьянских дворов, что и тридцать лет назад. К ним прибавился лишь 1 дом вотчинников. Такой вошла Добрянка в новый XVIII век. Век, который внес большие перемены в жизнь первых добрянцев.

Строился завод быстро. Речка Добрянка была перегорожена земляной плотиной 129 сажен длиной и десяти аршин высотой. Ниже ее расположились деревянные заводские постройки. Выше плотины образовался обширный пруд, вода из которого, падая через специальный прорез на водяное колесо, приводила в движение все заводские механизмы.

В 1754 году завод дал первую медь.

К 1770 году производство меди на Добрянском заводе достигло десяти тысяч пудов в год, но в дальнейшем выплавка шла нерегулярно. В 1830 году она прекратилась окончательно, а сильно обветшавшие медеплавильные печи были демонтированы в 1852 году. Так закончился в Добрянке медный век и начался железный.

Именно производство железа принесло честь и славу добрянским мастеровым. Фундамент железоделательного производства был заложен здесь вскоре после открытия завода. Главным поставщиком сырья был Билимбаевский завод. Спрос на Добрянское железо был весьма велик. В 60-е годы XVIII века оно поступало на строительство Новодевичьего монастыря в Москве и Зимнего дворца в Петербурге.

В конце XVIII – начале XIX веков Добрянка была уже типичным заводским поселком горнозаводского Урала. В центре ее, в низине, окаймленной крутыми угорами, вечно пыхтел и гремел завод. Как писали современники, завод был «сердцем», а «его гудок и зов будильщиков – регулятором всей жизни мастеровых».

Вокруг завода, по окрестным холмам и по берегу обширного пруда свободно разместилось около 300 обывательских домов с дворовыми постройками и огородами. В большинстве своем дома принадлежали крепостным мастеровым, которых в то время насчитывалось 480 душ.

На небольшой взгорке около заводской плотины возвышалась деревянная православная церковь Рождества Божьей матери с приделом Святого Николая. Она была не только архитектурным, но и духовным центром заводского поселка. Неподалеку от храма располагались заводские контора и больница для мастеровых.

На реке Вож была построена пилорама, а рядом с ней водяная мельница. Выше мельницы и лесопильни образовался Вожевской пруд, в котором, как и в заводском пруду «обыватели ловили щук, окуней, язей и другую мелкую рыбу».

XIX век можно назвать «золотым веком» добрянского железа. Именно с этим периодом связаны все наиболее значимые достижения местных мастеровых.

В начале ХХ века Добрянка стала постепенно превращаться из центра металлургии в центр машиностроения. Здесь выпускались части паровых машин, молотов, котлов, турбин, а в 1911 году над Камой раздался гудок первого построенного на заводе буксирного теплохода. Менялось и энергетическое оборудование предприятия. На смену верой и правдой служивших заводу полтора столетия воде и пару приходили динамо-машины. В годы первой мировой войны на Добрянском заводе началось производство шрапнелей.

К тому времени Добрянка стала крупным промышленным центром Урала. В поселке проживало более 7,5 тысячи человек. Около двух тысяч работали на заводе.

Мануфактурные товары продавались в основном на ярмарках, которые проходили два раза в год. Сретенская ярмарка начиналась 2 февраля, а Богородицкая 8 сентября. Обе ярмарки были шестидневными.

Старая Добрянка была не только важным заводским и торговым центром Прикамья, но и центром ремесел. Наиболее развитым его видом считался кузнечный. В 1910 году звон металла слышался из 31 кузнецы. Кроме того, добрянцы могли приобрести свежий хлеб в шести пекарнях, сшить сапоги в четырех кожевенно-сапожных мастерских, заказать мебель в двух столярных заведениях. Здесь же были две шорные, две красильные и одна колесно-экипажная мастерская. На 7,5 тысячах жителей Добрянки приходилось 64 торговых лавки, а так же два казенных винных магазина и шесть пивных.

Ежегодный товарооборот Добрянской пристани составлял около двух миллионов пудов всевозможных грузов. Только в 1910 году на ней «грузилось 311 пароходов и 28 судов… и разгрузилось 520 пароходов и 51 судно» В начале века в Добрянке ежегодно зимовало и ремонтировалось от 10 до 20 легких пароходов.

В 60-70-х годах XIX века открылись школы в Полазне, Перемском, Усть-Гаревой, а затем и в других селах и деревнях. В тот же период в Добрянке и Полазне открылись училища для девочек, а в менее крупных населенных пунктах обучение мальчиков и девочек изначально было совместным.

В начале ХХ столетия в школах ввели уроки ремесла (столярного, слесарного, гончарного, рукоделия), а в Полазне и Сенькино открыли свои двери небольшие учебные мастерские.

В 1915 году в Полазне появился предшественник детских садов и яслей советской поры – «временный детский приют - ясли».

Во всех школах широко отмечались различные церковные и советские праздники, проходили многолюдные концерты, большую притягательную силу имели организуемые преподавателями чтения и просмотры «туманных картинок» с помощью волшебного фонаря. Настоящими праздниками были постановки в школах самодеятельных спектаклей.

Особенно глубокий след на ниве просвещения и культуры в нашем крае оставили учителя М.С. Попов из Добрянки, А.И. Раев из Полазны, Я.К. Морозов из Сенькино. Не стоит забывать имена благотворителей и попечителей училищ, на деньги которых строились новые школьные здания. Так, на средства Л. А. Сюзевой в Добрянке в 1894 году было построено здание женской школы, а на деньги местного торговца А.И. Плюснина – здание церковно-приходской школы (1910).

К 1917 году на территории, вошедшей позднее в состав Добрянского района, действовало 38 начальных школ. Только в пяти начальных училищах Добрянки в 1914 году обучались 683 ученика и работали 23 педагога. Грамотность рабочих, проживающих в пределах Добрянской заводской волости, намного превышала общероссийские показатели и достигла 77 процентов.

«На бойком месте», «Заяц», «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминична», «Бобыль», «Ревизор»… Все это названия поставленных в нашем крае до революции пьес. Ставили их самодеятельные артисты из Добрянки, Полазны и Перемского. Ставили вопреки многочисленным бюрократическим и цензурным перепонам, не считаясь со временем и обстоятельствами. К примеру, на репетиции спектакля с символическим названием «Не так живи, как хочется», поставленном зимой 1909 года в Перемском, актеры ездили за 24 версты, не взирая на холод и пургу. Зато какой любовью зрителей были согреты они после спектакля! «Стряхнута на минуту лямка ежедневного труда и будней. Яркий вечер, яркое впечатление в жизни глухой деревни и ея вечного труженика – народного учителя», - писали «Пермские губернские ведомости». К слову сказать весь сбор от этого спектакля пошел на проведение в школе праздника Рождества с елкой и на подарки детям.

Альтруизм был свойствен любителям театрального искусства той поры. Деньги от продажи билетов шли на помощь погорельцам, сиротам, населению, пострадавшему от засухи, на поддержку библиотек и т.д.

Были в Добрянке и свои «Шаляпины». Один из них Ф. Плюснин, срывал в начале ХХ века аплодисменты в Перми – он входил в число наиболее известных исполнителей Пермского музыкального кружка.

Почти постоянно в Добрянке пели хоры, которыми в разное время руководили учителя М. Попов, М. Батанов и заводской служащий А. Любимов. Пели взрослые, пели дети.

Репертуар известный: обязательно гимн «Боже, царя храни», фрагменты из опер, народные песни. Слушатели любили своих певцов и, как сообщали современники, их номера часто «бисировались, вызывая восторг и благодарность со стороны публики».

Музыканты, созданного в Добрянке еще в 80-х годах XIX века камерного оркестра летом играли в графском саду, встречали маршами высоких гостей, выступали во время театральных антрактов и в концертах. Порой зрителей набивалось столько, что от духоты и влажности разбухали и не держали строй струны скрипок и виолончелей. Концерты часто бывали благотворительными. В годы первой мировой войны, например, заработанные средства направлялись, в основном, на помощь семействам раненых и убитых воинов для поддержки госпиталей и лазаретов. А в 1916 году добрянцы пожертвовали сбор от одного из своих летних сводных концертов на открытие Пермского университета.

Первая Добрянская школа

Первая школа в Добрянке возникла более полутора веков назад. Необходимость ее открытия диктовалась развитием заводского производства, которое требовало все больше грамотных специалистов. Она была открыта в 1835 году на средства владелицы заводом графини Софьи Владимировны Строгановой и поэтому получила название - Софийская. Первоначально школа, или как тогда называли, - училище, размещалось «в одном обывательском доме в 2-х довольно порядочных комнатах… и довольно удобном».

В первом учебном году в училище обучалось 54 ученика. В конце года «на испытаниях» она показали следующие результаты: «успехи хорошие» - 32 человека, «средственные» - 21 и «худые» - 1. С хорошим поведением закончили обучение 51 человек, а с «неодобрительным» -3. В первом классе школы преподавалось чтение, письмо и первая часть арифметики. Обучение велось по так называемому ланкастерскому методу. Во втором классе в учебную программу были включены закон божий со священной историей и катехизисом, 2 –ая часть арифметики, грамматика и «немного черчения». Существовала при училище и библиотека, в которой в 1836 году насчитывалось 167 томов книг 14 наименований.

В школе преподавали только мужчины. В 1835 году их было трое. Это 21-летний законоучитель священник А. Серебренников, 20-летний крепостной учитель 1-го класса И. Панихин и 21-летний учитель 2-го класса крепостной И. Сюзев, о котором следует сказать несколько подробнее. Он стал учительствовать в Добрянке после окончания Ильинского приходского училища и проработал в школе более 20 лет. Один из его сыновей, Леонид, впоследствии также стал учителем, а другой сын Павел, став в 1877 г. управляющим Добрянским заводом, немало сделал для развития школы в Добрянке.

Уже после первого года работы инспекторская проверка засвидетельствовала высокий уровень преподавания в Софийском училище. Неплохие результаты работы подтверждаются и тем, что в 1836 году после окончания Добрянского училища 3 человека были направлены для дальнейшего обучения в Санкт-Петербургскую горнозаводскую школу и 4 человека «для обучения медицине» в Ильинское училище.

По свидетельству известного дореволюционного пермского историка А.А. Дмитриева, первоначально обучение велось на песке, который насыпался на специально приспособленные парты, а чтению учащиеся учились еще по руководству М.В. Ломоносова.

Проблем в старой школе было немало. Одна из них – проблема сохранности школьного имущества. «Парты или столы изрезаны ножами, шкафы забрызганы чернилами», - сообщалось в письме из заводской конторы в училище в августе 1878 года. «Контора покорнейше просит господ преподавателей обратить внимание на этот предмет и не дозволять мальчикам портить господское имущество, внушая им, что за порчу мебели, учебников родители их должны восполнить расход, навлекаемый такими шалостями их детей, так как училище содержится счетом заводовладельца и за обучение детей никакой платы не взымается». В заключение особо подчеркивалось, что «помимо материального ущерба укореняющаяся в детях небрежность без сомнения отражается вредно на нравственном их развитии».

Еще одной серьезной проблемой была материальная. Остро не хватало средств на приобретение для школы многих необходимых ей вещей. В этой ситуации определенную помощь оказывал Добрянский завод, для которого 2-классное училище было основным поставщиком грамотных, разбирающихся в сложной заводской технике рабочих. На выделяемые заводом средства приобретались в частности, учебники и периодические издания «нравственно-педагогического содержания…. Полезные как для учащих, так и для учащихся».

В свою очередь и училище стремилось поддержать тесную связь с народом. Так на уроках арифметики ученики зачастую выполняли расчеты, необходимые в заводском производстве. Неплохим стимулом к хорошей учебе была и практика приглашать «начальственных лиц, служащих и родителей учащихся присутствовать на испытаниях».

В 80-х годах прошлого века Добрянское училище показывало очень хорошие результаты. Пример тому «Похвальный отзыв», полученный школой на Екатеринбургской художественно-промышленной выставке в 1887 году за работы по черчению и каллиграфии.

Добрянское двухклассное училище было первой, но не единственной школой в дореволюционной Добрянке.

Путь в науке пролег для Г. В. Хлопина через Пермскую духовную семинарию и классическую гимназию, через естественное отделение физико-математического факультета Петербургского и медицинский факультет Московского университетов. Был в его жизни и революционный кружок Д. Благоева, и политическая ссылка в Чердынь и Пермь. Пристальное внимание ученых привлекли первые же научные работы Г. Хлопина. Привлекли актуальностью и новизной. В числе первых он исследовал промышленное загрязнение водоемов, изучил санитарное состояние многих русских городов, рудников и заводов Урала, предложил методы исследования пищевых продуктов, питьевых и сточных вод, изучил состояние дел в области школьной гигиены и профзаболеваний.

За годы своей научной деятельности он последовательно возглавлял кафедры гигиены в Юрьевском и Новороссийском университетах, в Военно-медицинской академии, был профессором Петербургского женского медицинского института и Клинического института усовершенствования врачей, неоднократно представлял отечественную науку на международных медицинских и гигиенических конгрессах, являлся почетным членом зарубежных институтов и обществ.

За годы своей научной деятельности Г. В. Хлопин опубликовал около 140 научных статей, подготовил к защите диссертаций 20 докторов наук и множество кандидатов. Его крупнейший научный труд – «Основные гигиены». Все рецензенты особо отмечали энциклопедичность знаний, огромную эрудицию и работоспособность автора. Многие предложенные им научные методики стали классическими.

Президент АН СССР А.П. Карпинский подчеркивал, что Г.В. Хлопину принадлежит одно из почетнейших мест как в советской так и в зарубежной науке, а другой академик, В.И. Вернадский, писал, что Хлопин «имел счастье видеть как по тому же пути науки пошли оба его сына». И это действительно так. Старший сын Виталий и младший Николай стали крупнейшими учеными, академиками и основателями научных школ. Первый в области радиохимии, второй – медицины.

Основателем еще одной династии ученых был Петр Александрович Вологдин (1843 - 1912), родившийся в семье крепостного мастерового Добрянского завода.

После окончания Софийского двухклассного приходского училища и Московской земледельческой школы Строгановых он был направлен на Кувинский завод, где отличился на изобретательском поприще, собрал массу интереснейших материалов о жизни и быте коми-пермяков, организовал горную библиотеку, а затем, в 1885 году, уже в Очере создал единственные на Урале солнечные часы, которые и в наши дни, благодаря точным расчетам, показывают истинное астрономическое время. Переехав из Очера в Пермь, П.А. Вологдин несколько лет редактировал «Пермские губернские ведомости».

Завершая разговор о наиболее известных уроженцах Добрянского края, нельзя не сказать и об управляющем Добрянским заводом в 70-90-х годах XIX века Павле Ивановиче Сюзеве (183701893). Его знали в основном в Пермской губернии. Но дело в том, что вряд ли кто еще в истории Добрянки принес такую пользу родному заводу и поселку.

Родившись в семье первого добрянского учителя И.Т. Сюзева, Строгановский крепостной закончил Московскую земледельческую школу, а затем прошел все ступени заводской службы. При нем Добрянский железоделательный завод превратился в одно из ведущих предприятий Урала. П.И. Сюзев изобрел получившие широкую известность среди металлургов. Стал первым историком Добрянского края. На его счету опубликованные в Перми, Екатеринбурге и Москве работы по металлургии. Истории. Геологии, общественной жизни и даже пожарному делу. При нем в Добрянке расцвел самодеятельный театр, открывался музей, появился телефон. Сюзев был автором проекта удивительной, отлитой в Добрянке в 1892 году металлической часовни-памятника. Он не раз избирался гласным (депутатом) Пермского губернского земского собрания, был действенным членом Пермского отделения русского императорского технического общества любителей естествознания. Это был уникальный человек. Таких подвижников просвещения и прогресса как, П.И. Сюзев, в Добрянке не было ни до, ни после него.